মুক্তিযুদ্ধের প্রথম লগ্নে অর্থাৎ মার্চে পাকিস্তানে জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রথম সদম্ভে ঘোষণা করেছিল, ‘ওদের ত্রিশ লাখ হত্যা করো, বাকিরা আমাদের থাবার মধ্যে থেকেই নিঃশেষ হবে।’

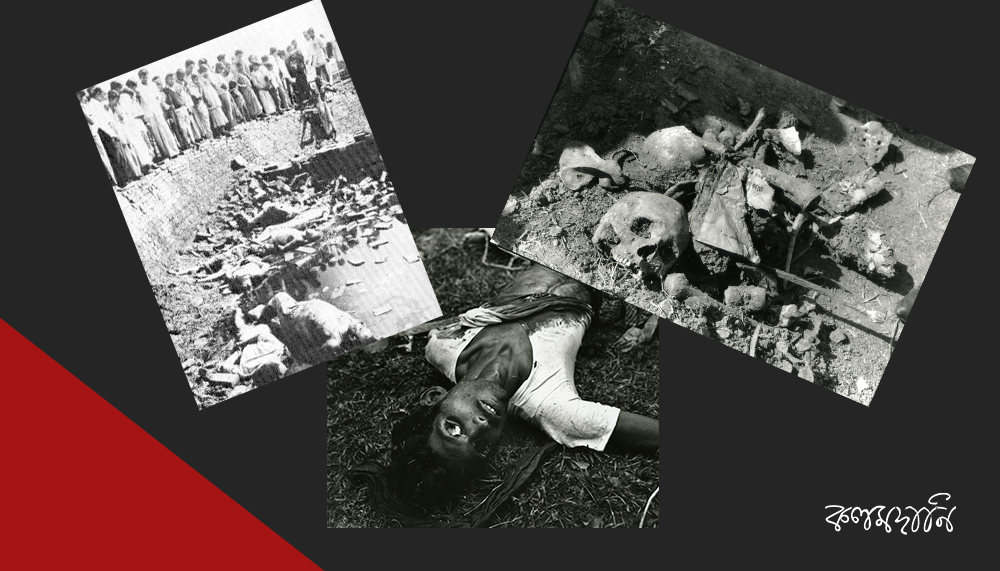

ইতিহাসে যত নির্মম গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে তার মধ্যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংগঠিত গণহত্যা সবচেয়ে বৃহৎ। কারণ এই গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল স্বল্পতম সময়ে। যদিও পাকিস্তান কর্তৃক নির্মম এই গণহত্যা এবং তার সংখ্যা পাকিস্তান নিজে কখনো স্বীকার করেনি। আরো দুঃখের এবং লজ্জার যে, খোদ এ দেশের কিছু রাজনীতিবিদ ও তাদের সমর্থকরাও তাদের সুরে কথা বলতে দেখা যায়। আমরা মনে করি এরকম বিতর্ক এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ১৯৭১-এ পাকিস্তানিরা যে অপরাধ করেছে তা অস্বীকার করারই নামান্তর।

৩ লাখ আর ৩০ লাখের বিতর্কে জড়ানোর পূর্বে চলুন তৎকালীন বিদেশী সংবাদ পত্রের রিপোর্ট সমূহ দেখে নেই। সাথে গণহত্যা বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এবং জাতিসংঘের সর্বজনিন মানবাধিকার ঘোষণায় কি বলা হয়েছে তাও জেনে নেই।

১৯৮১ সালের জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৩৩তম বছর উপলক্ষে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ‘মানব ইতিহাসে যত গণহত্যা হয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের গণহত্যা স্বল্পতম সময়ে সর্ববৃহৎ। গড়ে প্রতিদিন ৬,০০০ থেকে ১২,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এটি হচ্ছে গণহত্যার ইতিহাসে প্রতিদিনে সর্বোচ্চ নিধন হার। সুতরাং হিসাবে রাউন্ড ফিগার ২৬০ দিন ধরে নিলে বাঙালি নিধন হয়েছে ১,৫৬০,০০০ থেকে ৩,১২০,০০০ পর্যন্ত।

সংবাদপত্রেঃ

যদিও মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ ছিল প্রায় বিদেশি সাংবাদিকমুক্ত। সাংবাদিকদের বড় অংশকেই বের করে দেওয়া হয় ২৫ মার্চ রাতে, দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ-এর ২৭ মার্চ ১৯৭১ সংখ্যাটা পড়লে সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করে বের করে দেওয়ার ঘটনাটি। এখানে ওই রিপোর্ট থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি:

‘স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধূলিসাত্ করতে সেনাবাহিনী যখন অভিযানে নামে সেই সময় থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সকল বিদেশি সাংবাদিককে অস্ত্রের মুখে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অবরুদ্ধ করে রাখা হয় এবং পরে সবাইকে ধরে প্লেনে উঠিয়ে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদদাতা সাইমন ড্রিং হোটেলের ছাদে লুকিয়ে থেকে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন; যদিও তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালানো হয়েছে। সাইমন ড্রিং ছাড়া কেবল অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর ফটোগ্রাফার মাইকেল লরেন্ট গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাইমন ড্রিং জ্বলন্ত ঢাকা শহরে ব্যাপকভাবে ঘুরে দেখার সুযোগ পান। গতকাল একটি প্লেনে করে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আসতে সক্ষম হন। দু দুবার তার বস্ত্র উন্মোচন করে তল্লাশি চালানো এবং তার লাগেজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলেও, কৌশলে তিনি ঢাকায় নেওয়া নোটগুলোসহ সোমবার সকালে ব্যাংকক পৌঁছে এই রিপোর্ট পাঠান’ (দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ, ২৭ মার্চ ১৯৭১)।

সাইমন ড্রিংয়ের মতো হাতে গোনা যে কয়েকজন সাংবাদিক লুকিয়ে ছিলেন তাঁদের কাছে আসলেও সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া অসম্ভব ছিল, কারণ অভিযান চলছিল সারা দেশে। পুরো দেশের সব খবর একত্র করে একটা ফিগার নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব কাজ ছিল এবং এই কথা সেই সময়ের সংবাদপত্রগুলোতেও এসেছে বারবার। পড়তে গিয়ে দেখেছি যখনই একটা ফিগারের কথা বলা হচ্ছে তখনই আবার বলা হচ্ছে সামগ্রিক অবস্থা আমরা জানি না, সংখ্যাটা এর চেয়েও অনেক বেশি হতে পারে।

Muktijuddho e-Archive

তবে অবাক করা বিষয় হলো সে সময় হত্যাকান্ডের প্রকৃত অবস্থা সারা বিশ্বের কাছে যিনি তুলে ধরেছিলেন তিনি একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক। নাম অ্যান্থনি মাসকারেনহাস। একাত্তরের এপ্রিলে যখন সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচারে নিপীড়ন চালাচ্ছিল, হত্যা করছিল, ঠিক তখনই পাকিস্তানি সরকার সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে যুদ্ধাবস্থার প্রতিবেদন তৈরির জন্য সেখানে আমন্ত্রণ জানায়। শাসকশ্রেণি ধারণা করেছিল মাসকারেনহাস তাদের মিথ্যা প্রচারণায় সায় দেবেন। কিন্তু অ্যান্থনি মাসকারেনহাস সেই কাজটাই করলেন, যেটা একজন বিবেকবান মানুষের করা উচিত।

এবার আসুন আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলোর বিভিন্ন টাইমলাইনে কী লিখেছে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে:

- টাইমস একাত্তরের এপ্রিলের শুরুতেই লিখেছে ৩ লাখ ছাড়িয়েছে এবং বাড়ছে।

- নিউজউইক এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৭১ লিখেছে সাত লাখ।

- দ্য বাল্টিমোর সান ১৪ মে ১৯৭১ লিখেছে ৫ লাখ।

- দ্য মোমেন্টো, কারাকাস জুনের ১৩ তারিখে লিখেছে ৫ থেকে ১০ লাখ।

- কাইরান ইন্টারন্যাশনাল ২৮ জুলাই লিখেছে ৫ লাখ।

- ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ২৩ জুলাইয়ে রিপোর্ট করেছে, সংখ্যাটা ২ থেকে ১০ লাখ।

- টাইমস সেপ্টেম্বরে বলছে ১০ লক্ষাধিক।

- দ্য হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেট এক্সপ্রেস, লন্ডন ১ অক্টোবর ১৯৭১ বলেছে শহীদের সংখ্যা ২০ লাখ।

- ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে লিখেছে শহীদের সংখ্যা ৩০ লাখ।

আন্তর্জাতিক দৈনিক সমূহ বলছে এপ্রিলে সাত লাখ, জুলাইতে দশ লাখ, সেপ্টেম্বরে বিশ লাখ তাহলে ডিসেম্বরে তিরিশ লাখ শহীদ শব্দটা কারো বানানো বুলি নয়।

গবেষকের দৃষ্টিতে ১৯৭১ সালে হতাহতের সংখ্যা।

বিভিন্ন গবেষণাপত্র, ডিকশনারি, এনসাইক্লোপিডিয়ায় ১৯৭১ সালের গণহত্যা সম্পর্কে কী বলা আছে দেখে নেয়া যাকঃ

- ‘সেন্টার ফর সিস্টেমেটিক পিস’-এর ডিরেক্টর ড. মার্শাল জোবি, ‘মেজর এপিসোডস অব পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স ১৯৪৬-২০১৪’ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১০ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে।

- ড. টেড রবার্ট গার এবং ড. বারবারা হার্ফ দুজন গণহত্যা গবেষক। এঁদের মাঝে ড. টেড রবার্ট গার বর্তমানে ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর ড. বারবারা হার্ফ ইউএস নেভি একাডেমিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। তাঁরা দুজনই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিকপাল হিসেবে পরিচিত। তাঁদের বিখ্যাত গবেষণা, যেটা পরবর্তী সময়ে পুস্তক হিসেবেও সমাদৃত হয়, টুয়ার্ড অ্যাম্পিরিক্যাল থিওরি অব জেনোসাইডস অ্যান্ড পলিটিসাইডস, প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। সেই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ১২,৫০,০০০ থেকে ৩০,০০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছে।

- মিল্টন লিটেনবার্গের গবেষণাপত্র, যেটা প্রকাশিত হয় কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ‘ডেথস ইন ওয়ারস অ্যান্ড কনফ্লিক্টস ইন দ্য ২০ত সেনচুরি’ শীর্ষক সেই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ১.৫ মিলিয়ন অর্থাত্ ১৫ লাখ।

- ড. জ্যাক নুস্যান পোর্টার একজন লেখক, গবেষক, সমাজকর্মী এবং যিনি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব জেনোসাইড স্কলার্সের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট, তাঁর সাড়া জাগানো বই জেনোসাইড অ্যান্ড হিউমেন রাইটস। এই বইতে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে শহীদের সংখ্যা ১০ থেকে ২০ লাখ।

- কম্পটনস এনসাইক্লোপিডিয়া তাদের গণহত্যা পরিচ্ছদে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা লিখেছে ৩০ লাখ।

- এনসাইক্লোপিডিয়া অ্যামেরিকানা তাদের ২০০৩ সালের সংস্করণে বাংলাদেশ নামক অধ্যায়ে একাত্তরে নিহত মানুষের সংখ্যা উল্লেখ করেছে ত্রিশ লাখ।

- গণহত্যা গবেষক লিও কুপার তাঁর বিখ্যাত জেনোসাইড বইতে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছে।

- বিশিষ্ট রাজনীতিবিজ্ঞানী রুডল্ফ জোসেফ রুমেলের স্ট্যাটিসটিকস অব ডেমোসাইড বইটিকে দাবি করা হয়ে থাকে বিশ্বে গণহত্যা নিয়ে সংখ্যাগতভাবে অন্যতম কমপ্রিহেনসিভ বই। বইটির অষ্টম অধ্যায়ে স্ট্যাটিসটিকস অব পাকিস্তান’স ডেমোসাইড এস্টিমেইটস, ক্যালকুলেশনস অ্যান্ড সোর্সেস নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মুক্তির সংগ্রামে ১৫,০৩,০০০ থেকে সর্বোচ্চ সম্ভাবনার ঘরে ৩০,০৩,০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি বিভিন্ন সময় সংখ্যাটা ১৫ লাখ বলেই উল্লেখ করেছেন। অনেকের মনে খটকা লেগে থাকতে পারে যে বেশির ভাগ গবেষকের মতে, সংখ্যাটা ১০ থেকে ১৫ লাখের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাদের উদ্দেশে বলছি, গল্পটা এখানেই শেষ হয়নি। শরণার্থী শিবিরে নিহত মানুষের বেশির ভাগ গবেষক গণনায় আনেননি। এক কোটি বিশ লাখ মানুষের স্থানান্তরে প্রচুর মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। আমাদের ধারণা অনুসারে কেবল শরণার্থী শিবিরে নিহত মানুষের সংখ্যাই ৬ থেকে ১২ লাখ হতে পারে। এ ছাড়া হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. রিচার্ড ক্যাস বলেছেন:

‘আমরা পাবলিক হেলথের লোক হিসাবে যুদ্ধের সরাসরি প্রাণহানি ছাড়াও কোল্যাটারাল ড্যামেজের দিকে নজর রাখতে চাই এবং এই যুদ্ধের ফলে প্রায় দশ মিলিয়ন মানুষকে ঘরছাড়া হয়ে ভারতে পালাতে হয়েছিল, পাঁচ লাখ মানুষ যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মারা গিয়েছিল’। এই সব অতিরিক্ত প্রাণহানির দায় কার, সবই ঈশ্বরের লীলা? নাকি যারা এই যুদ্ধ এনেছিল তাদের?’

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সে দম্ভোক্তি আবারো উল্লেখ করে শেষ করছি, ‘ওদের ত্রিশ লাখ হত্যা করো, বাকিরা আমাদের থাবার মধ্যে থেকেই নিঃশেষ হবে।’

এ লেখাটা মুক্তিযুদ্ধ এবং গণহত্যা বিষয়ক গবেষক আরিফ রহমানের ‘মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদঃ মিথ না রিয়েলিটি থেকে সংক্ষেপিত।